FAQ

110-kV-Leitung Crossen - Herlasgrün

Projektplanung

Das Hochspannungsnetz in der Region hat die Grenzen der Leistungsfähigkeit erreicht. MITNETZ STROM plant deshalb, den Netzverbund zwischen den Hochspannungsnetzen im Zwickauer Land und im Vogtland zu verstärken.

Mit diesem Netzausbau wird zugleich das Verteilnetz für die Energiewende fit gemacht, um mehr Strom aus Erneuerbaren Energien transportieren zu können und dem Ausbau der Elektromobilität Rechnung zu tragen.

Der geplante Netzverbund wird die Versorgungssicherheit der Region deutlich verbessern. Anstelle einer Hochspannungsleitung (Stichleitung) wird es künftig Ringleitung geben. Bei Störungen auf der einen Leitung kann problemlos auf die andere Leitung umgeschaltet werden.

Der geplante Netzverbund wird darüber hinaus die Leistungsfähigkeit des Hochspannungsnetzes in der Region deutlich erhöhen.

Der Ausbau des Netzverbundes Zwickau-Vogtland und damit die Planung der Hochspannungsleitung zwischen Reichenbach und Oberplanitz hatte bis zum Herbst 2017 einen schon recht fortgeschritten Planungsstand erreicht. Dann mussten wir der Klage gegen das Hochspannungsprojekt „Vogtlandring“ im November 2017 die weitere Planung im Netzverbund Zwickau-Vogtland auf Eis legen und alle anstehenden Arbeiten ruhen lassen. Denn zunächst mussten wir mögliche Auswirkungen der Klage und eines Urteils auf weitere und vor allem dieses Vorhaben abwarten und prüfen.

Das Urteil des Oberverwaltungsgerichts Bautzen zu dieser Klage erging im September 2020. Es ergab, dass 30-kV-Bestandstrassen nicht als Bestandtrasse für 110-kV-Neubauleitungen herangezogen werden können. Erst nach diesem Urteil konnten wir prüfen und mit der Landesdirektion klären, welche Folgen sich für andere Projekte, in denen Bestandstrassen genutzt werden sollen, konkret ergeben. Für die geplante Hochspannungsleitung zwischen Reichenbach und Oberplanitz ergeben sich keine Auswirkungen und auch für die anderen Bauabschnitte zum Ausbau des Netzverbundes Zwickau-Vogtland konnten Lösungen erarbeitet werden. So dass nach Klärung dieser Fragen, zu Beginn des Jahres 2021 die Planungen zur Hochspannungsleitung zwischen Reichenbach- und Oberplanitz wieder aufgenommen werden konnten.

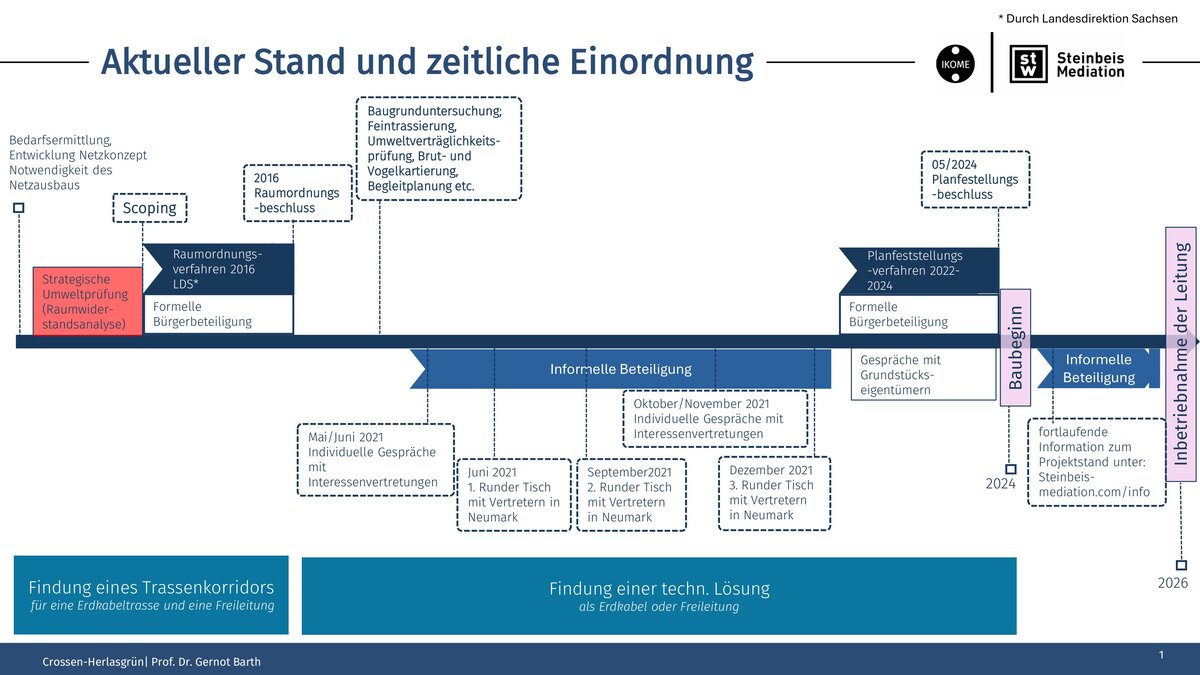

Der aktuelle Projektstand sieht derzeit so aus:

Die Baugrunduntersuchung wurde 2016 abgeschlossen und hat weiterhin Bestand.

Die technische Feinplanung für eine komplette Freileitungs- und eine Erdkabeltrasse waren bereits 2017 abgeschlossen und sind weiterhin aktuell.

Auf Basis dieser kompletten Freileitungs- und Erdkabeltrasse wurde ein Kostenvergleich gemäß EnWG §43h durchgeführt. Der Wert des Kostenvergleichs schließt die Umsetzung als eine komplette Erdverkabelung für MITNETZ aus.

Im Mai 2021 wurde der Dialog mit den Stakeholdern wieder aufgenommen. Bis zur Abgabe der Planfeststellungsunterlagen fanden verschiedene Dialogveranstaltungen mit der Bürgerschaft durch MITNETZ STROM und das Beratungsinstitut IKOME I Steinbeis Mediation statt. In Vorbereitung der Einreichung der Unterlagen in das Genehmigungsverfahren fanden eine Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) sowie Kartierungen statt.

2022 wurde der Antrag auf Planfeststellung bei der Landesdirektion Sachsen mit einer Trasse eingereicht, die Ergebnis verschiedener Dialogverfahren mit der Bürgerschaft ist.

Im Frühjahr 2024 erhielt MITNETZ STROM den Planfeststellungsbeschluss durch die Landesdirektion. Seit Juni 2024 erfolgen die ersten Baumaßnahmen.

Technische Aspekte

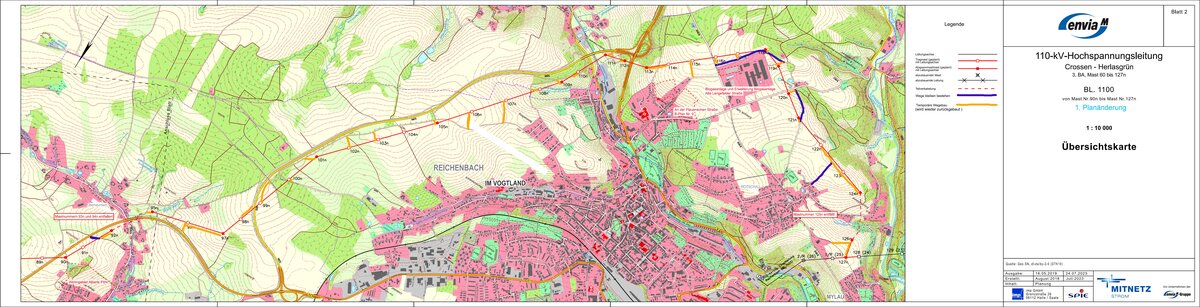

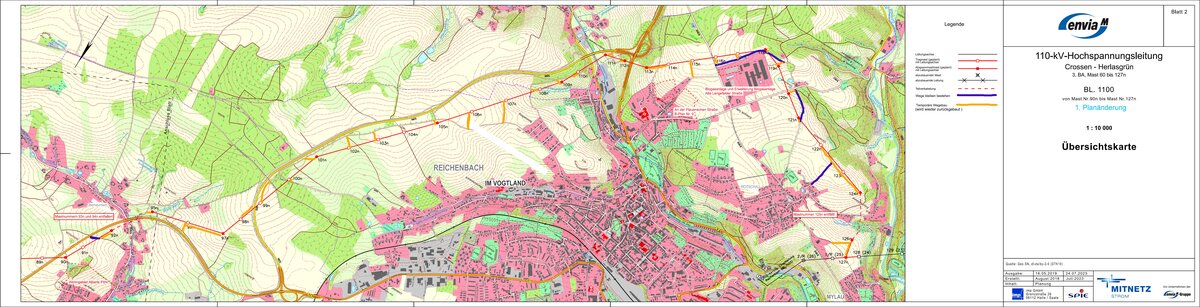

Die geplante Leitung verläuft im Planungskorridor über eine Strecke von rund 17 Kilometern.

Siehe „Übersichtskarte“ auf Website zum Herunterladen

Unter Freileitungen und über Erdkabeln ist eine landwirtschaftliche Nutzung beschränkt möglich. Ausgenommen davon sind Stellflächen für Schutzschränke und Standorte von Freileitungsmasten.

Die Abstände zur Wohnbebauung sind abhängig davon, ob die Hochspannungsleitung als Erdkabel- oder Freileitungsvariante ausgeführt wird. Die Abstände (in Meter) sind im Bundesland Sachsen nicht gesetzlich geregelt, sondern anhand der elektrischen Feldstärke und magnetischen Flussdichte. Für MITNETZ STROM ist die Einhaltung der Grenzwerte in der 26. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchV) maßgeblich und Planungsgrundsatz.

Hochspannungsmasten haben im Normalfall eine Höhe von 20 Metern. Gängige Bauweisen sind Einebenen-Masten und Tannenbaum-Masten. Die Einebenen-Masten sind rund 15 bis 20 Meter hoch, die schlankeren Tannenbaum-Gestänge können je nach der Spannfeldlänge etwas höher ausfallen.

Elektrische Geräte und Stromleitungen erzeugen zwei Arten von Feldern: elektrische und magnetische Felder. Sobald man den Schalter seiner Kaffeemaschine betätigt, geht sie an. Der Grund: Am Gerät liegt eine Spannung an, wenn es mit der Steckdose verbunden ist. Diese Spannung erzeugt ein elektrisches Feld – selbst, wenn die Maschine ausgeschaltet ist. Die Stärke des elektrischen Feldes wird in Volt pro Meter gemessen. Liegt nicht nur eine Spannung an, sondern fließt auch tatsächlich Strom, ist darüber hinaus ein magnetisches Feld messbar. Das Magnetfeld bildet sich also, sobald man die Kaffeemaschine anschaltet. Auch Stromleitungen erzeugen elektrische und magnetische Felder. Hier gilt das gleiche Prinzip wie bei der Kaffeemaschine. Sind die Leitungen mit dem Stromnetz verbunden, erzeugen sie ein elektrisches Feld. Sobald auch Strom durch die Leitung fließt, entsteht dazu noch ein Magnetfeld.

Wie gestaltet sich die Baumaßnahme bei der Freileitungsvariante?

Bevor mit dem Bau der Mastfundamente begonnen wird, werden Bodenuntersuchungen durchgeführt, um die Tragfähigkeit des Untergrunds sicherzustellen. Nach den erfolgreichen Untersuchungen werden zunächst Baugruben ausgehoben und ein Betonfundament gegossen. Nachdem das Fundament mit Erde bedeckt wurde, bleiben lediglich vier Fundamentköpfe sichtbar, in denen bereits die ersten Teile der Eckstiele verankert sind. Die Aushärtung des Fundaments dauert ca. vier Wochen. Der restliche Mast wird in Einzelteilen zur Baustelle geliefert, am Boden vormontiert und anschließend an den Eckstielen des Fundaments befestigt. Die vollständige Errichtung eines Mastes dauert in der Regel etwa acht Wochen.

Um die Leiterseile auf den Mast zu bringen, werden Rollen an den Masten montiert. Über diese Rollen wird ein Vorseil gespannt, mit dessen Hilfe die eigentlichen Leiterseile über die gesamte Strecke der Masten gezogen werden können.

Nachdem in der Planungsphase eine umfassende Baugrunduntersuchung und Kartierung der Erdkabeltrasse erstellt wird beginnt die Umsetzungsphase mit der Bauvorbereitung. Dazu wird oft bereits vor Baubeginn mit den Ausgleichsmaßnahmen für den zu entstehenden Natureingriff begonnen. Außerdem werden großräumig Schutzzäune aufgestellt, wenn Amphibien oder Reptilien im Umfeld der Kabeltrasse gefunden wurden. Daraufhin werden Wegeplatten aus Kunststoff, Holz oder Stahl zu Baustraßen und Arbeitsflächen ausgelegt, um die stellenweise Verdichtung des Bodens durch schweres Baugerät zu vermeiden. Anschließend wird der Oberboden vorsichtig abgetragen und entlang der Kabeltrasse gelagert. Während diesem Prozess findet parallel die archäologische Voruntersuchung statt - gibt es sogenannte Verdachtsflächen auf denen historische wertvolle Funde vermutet werden sondieren Archäolog:innen den Boden beim Abtragen auf Hinweise früher Besiedlung und bergen etwaige historische Objekte.

Daraufhin beginnt die eigentliche Bauphase: je nach Bodenbeschaffenheit, Hanglage und vorhandener kreuzenden Infrastrukturen werden leere Rohre entweder in den offenen Graben, mit dem sogenannten Pflugverfahren oder bei Kreuzung der Trasse mit dem Verfahren der Spül- oder Pressbohrung in einer Tiefe von 2 bis 3 Metern verlegt. Direkt darauf werden die Leerrohre wieder von einem Teil des Erdreichs überdeckt. Anschließend werden die rund 700 -1.200 Meter langen Teilstücke von speziellen Zugmaschinen in die Leerrohre eingezogen. Zur Verbindung der Teilstücke werden die Kabelenden bis zum stromführenden Leiter abgeschält, zusammengeklemmt und mit einem gemeinsamen Schutzmantel versehen. Die Montage solcher sogenannten Muffen wird zum Schutz vor Nässe und Schmutz in einer Einhausung im Kabelgraben durchgeführt. Eine Erdkabelleitung wird in Form einer Wanderbaustelle abschnittsweise verlegt. Während an einer Stelle ein Graben ausgehoben wird, werden an anderen Teilen der Strecke die Rohre ausgelegt oder der Graben bereits wieder mit den abgetragenen Bodenschichten verfüllt. Indem an mehreren Stellen entlang der Trasse gleichzeitig gearbeitet wird, ist der 150 bis 300 Meter lange offene Kabelgraben nach drei Tagen in der Regel wieder geschlossen.

Wenn alle Teilstücke des Erdkabels verlegt und verbunden sind beginnt die Nachsorgephase. Diese besteht im Rückbau der ausgelegten Arbeitsflächen und dem Wiederaufbringen des Oberbodens, wobei darauf geachtet wird die verschiedenen Bodentypen entsprechend der Schichtung wie sie entnommen wurden wieder aufzubringen. Außerdem werden Maßnahmen zur Renaturierung und Rekultivierung der Erdkabeltrasse vorgenommen. Allgemein kann die Fläche über einer Erdkabeltrasse anschließend wieder landwirtschaftlich genutzt werden, allein tief-wurzelnde Gehölze und Gebäude dürfen nicht auf dem Trassenverlauf gepflanzt bzw. errichtet werden.

Die geplante Hochspannungsleitung ist 17 km lang und umfasst den Neubau von 36 Masten. Der Lieferverkehr für die Baumaterialien setzt sich zusammen aus der Lieferung der Masten, des Betons für die Fundamente und der Leiterseile. Dazu kommt noch der Transport von Kränen und weiteren Baumaschinen. Durch verschiedene Montage- und Bauphasen und die jeweiligen Gegebenheiten vor Ort ist es schwierig, eine genaue Prognose über die Anzahl von möglichen LKW-Fahrten im gesamten Trassenverlauf zu geben. Über die geplante Bauzeit von Juni 2024 bis April 2025 ist mit einem erhöhten Lieferverkehr im gesamten Trassenverlauf zu rechnen.

Durch Aushänge der MITNETZ STROM in den Ortschaften sowie über die Projektwebsite https://www.steinbeis-mediation.com/info-planungsprozess-crossen-herlasgruen können Sie sich über die anstehenden Bauphasen informieren und bei Fragen die jeweiligen Ansprechpartner kontaktieren.

Die Zuwegung wird beim Bau einer Hochspannungsleitung sorgfältig geplant, um den Zugang zu den häufig abgelegenen Baustellen zu gewährleisten. Wo möglich, werden bestehende Straßen und Feldwege genutzt, um zusätzliche Natureingriffe zu vermeiden. Wenn das Gelände nicht über bestehende Wege zugänglich ist, werden temporäre Zuwegungen angelegt, oft in Form von Wegeplatten aus Kunststoff, Holz oder Stahl oder in Form von Schotterstraßen, die auf einem schützenden Fließ ausgelegt werden um die übermäßige Verdichtung des Bodens durch schweres Baugerät zu vermeiden.

Dabei legt Mitnetz Strom höchsten Wert auf die einvernehmliche Vereinbarung mit Landbesitzern und der genauen Einhaltung von behördlichen Auflagen, besonders in Bezug auf ökologisch sensible Gebiete im Trassenverlauf. Nach Abschluss der Bauarbeiten werden die temporären Zuwegungen wieder vollständig zurückgebaut und der ursprüngliche Zustand der Landschaft wiederhergestellt.

Auf der folgenden Karte sehen Sie die konkret geplante Zuwegung für jeden Mast entlang der Trasse in oranger Farbe markiert:

Ökologische Aspekte

MITNETZ STROM hält beim Bau von Stromleitungen grundsätzlich alle gesetzlichen Vorgaben strikt ein. Dies gilt auch für den Imissionsschutz, der in der 26. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchV) geregelt ist (https://www.mitnetz-strom.de/unternehmen/netzausbau/unsere-standards). Darin sind Grenzwerte für elektrische und magnetische Felder in der Umgebung von Stromversorgungsanlagen, wie beispielsweise Hochspannungsleitungen, festgelegt. Die Grenzwerte für elektrische und magnetische Felder werden bei unseren Hochspannungsleitungen unabhängig davon, ob es sich um Freileitungen oder Erdkabel handelt, deutlich unterschritten.

Wie bei allen baulichen Maßnahmen stellt auch der Netzausbau einen Eingriff in Natur und Landschaft dar und kann somit Auswirkungen für Mensch und Natur haben. Das kann zum Beispiel eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes, eine Gefährdung von Vögeln oder eine Einschränkung der landwirtschaftlichen Nutzung einer Fläche sein.

Im Rahmen des Raumordnungsverfahrens und des Planfeststellungsverfahrens ermitteln beauftragte Experten die Auswirkungen der geplanten Leitung auf Menschen, Natur und Umwelt. Daraus abgeleitet werden Maßnahmen definiert, die mögliche Konflikte und Schäden vermeiden oder vermindern. Die Genehmigungsbehörde kann zusätzliche, vom Vorhabenträger vorzunehmende Maßnahmen (z. B. Minimierung des Baulärms) festlegen.

Tiere und Pflanzen werden bei Hochspannungsvorhaben als Teil der biologischen Vielfalt betrachtet. Die biologische Vielfalt umfasst nicht nur Pflanzen- und Tierarten, sondern auch deren Lebensgemeinschaften und Lebensräume – also die gesamte belebte Natur. Dabei spielen auch Populationen (Lebens- und Fortpflanzungsgemeinschaften derselben Art) sowie das Zusammenspiel verschiedener Arten an einem Ort mit der unbelebten Umwelt (beispielsweise Boden, Wasser und Klima) eine Rolle.

Wie stark sich einzelne Netzausbauvorhaben auf die Umwelt auswirken, ist pauschal kaum zu beantworten. Daher werden alle Umweltaspekte im Planungs- und Genehmigungsprozess genau betrachtet. Um die Auswirkungen des Stromleitungsbaus auf Tiere, Pflanzen und Ökosysteme möglichst gering zu halten, spielen daher Umweltverträglichkeitsprüfungen und Artenschutzprüfungen eine große Rolle bei der Planung und Genehmigung von Stromtrassen.

Es werden beachtet:

Bundes- und Landesgesetze

Landesspezifische Vorgaben und Handlungsanweisungen

Schutzgebiete:

Natura-2000-Gebiete (EU-weite Schutzgebiete)

Naturschutz- und Landschaftsschutzgebiete

Flora-Fauna-Habitat-Gebiete

Vogelschutzgebiete

Trinkwassereinzugsgebiete

Grundlage für alle Prüfungen ist das Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG).

Nach dem Bau einer neuen Stromleitung ist um eine Beschädigung der Leitung durch nachwachsende Pflanzen, besonders im Wald, zu vermeiden, eine ökologische Pflege der Trasse ist notwendig.

Bei einer Erdkabellösung muss ein Schutzstreifen von bis zu 10 Metern von tiefer wurzelnden Pflanzen und Bäumen freigehalten werden, damit die Wurzeln die Kabel nicht beschädigen.

Bei einer Lösung als Freileitung hingegen dürfen umstürzende Bäume die Leitung nicht beschädigen und keine Äste in den Bereich der Leiterseile hineinwachsen. Dazu ist je nach Bauweise der Leitung ein Schutzstreifen von bis zu 35 Metern notwendig. Im Vergleich zum Erdkabel darf der Schutzstreifen bei einer Freileitung jedoch bewachsen sein. Dadurch ist ein Ökologisches Trassenmanagement möglich.

Im Ökologischen Trassenmanagement geht es darum, die negativen Auswirkungen von Pflegemaßnahmen gering zu halten. Das reicht von genauen Beforstungsplänen bis zu fein abgestimmten Biotopmanagement-Plänen wie zum Beispiel Offenlandbiotopen, Gehölzbiotopen und Übergangsbereichen. Es wird dabei beachtet, welche Funktion der Lebensraum an der Trasse erfüllen soll.

Ein Vorteil hiervon ist zum Beispiel, dass gestufte Waldränder an den Trassenrändern die Windangriffsfläche für die einzelnen Bäume reduzieren können. Außerdem können unter der Trasse Bäume und Büsche bis zu einer Höhe von etwa 4 Metern wachsen. Übergangsstrukturen, wie sie dabei entstehen, weisen zudem meist eine hohe Artenvielfalt auf.